Primo Levi, Elie Wiesel, Simone Veil… Certains survivants des camps de concentration sont connus en raison de leurs témoignages et de leurs engagements politiques ou littéraires. Leurs noms vont briller lors du 80e anniversaire de la libération des camps de concentration, dont le plus grand et le plus connu d’entre eux, Auschwitz, libéré le 27 janvier 1945 par l’Armée rouge.

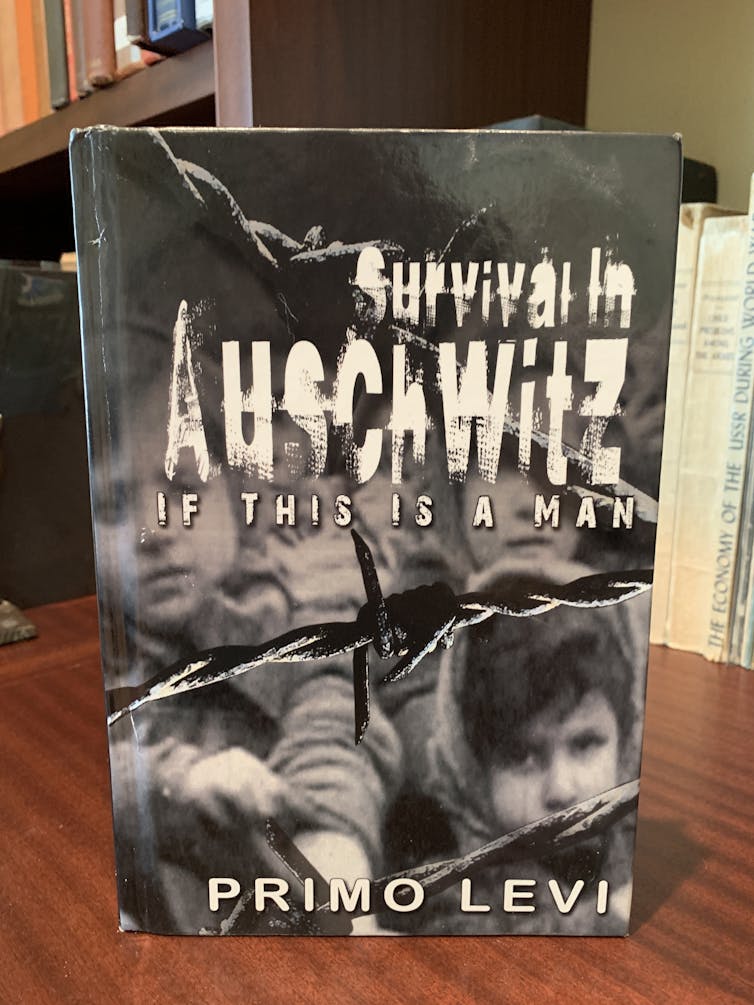

Comme l’a écrit la psychanalyste française Anne-Lise Stern, elle-même rescapée de ce camp situé en Pologne, « avoir été au camp, ça ne fait pas nécessairement de vous un Primo Levi ». Les survivants anonymes n’ont pas écrit de livres à succès (Levi est l’auteur notamment du bouleversant Si c’est un homme) et, pour certains, n’ont jamais témoigné de leur expérience.

Nous ne manquons pas de récits sur l’horreur des camps. Des fondations telles que la Shoah Visual History Foundation et les fondations pour la mémoire de la Shoah et de la Déportation ont recueilli de nombreux témoignages écrits, audio et vidéo d’anciens déportés. Mais la plupart d’entre eux s’arrêtent à la libération des camps. Quant aux études scientifiques, elles portent essentiellement sur les séquelles physiques et psychiques ; elles s’intéressent peu à la vie quotidienne des rescapés.

C’est pour cela qu’au début des années 2000, j’ai commencé à étudier le parcours de 625 survivants juifs et/ou résistants ayant été déportés depuis la France et à interviewer une trentaine d’entre eux ainsi que leur famille (frères et sœurs, conjoints, enfants).

Ce qui frappe au premier abord, c’est la diversité des trajectoires et des niveaux de résilience. Certains ont été hantés quotidiennement par des cauchemars jusqu’à la fin de leurs jours, tandis que d’autres ont connu par la suite des vies heureuses. Certains ont repris leur vie d’avant (même métier, lieu de résidence et conjoint) et d’autres ont totalement changé de vie.

Malgré ces différences, on peut identifier quatre grands profils.

Le profil du refoulement

Il y a tout d’abord ceux qui ont tenté de tourner immédiatement la page après leur libération et tout fait pour réintégrer la société, quitte à nier ou à refouler leur passé. Certains ont ainsi fait effacer le numéro tatoué sur leur peau dans les camps. Ils ont choisi de consacrer leur énergie à leur carrière et à la fondation d’une famille.

Toutefois, plusieurs se sont rendu compte à la fin de leur vie qu’ils avaient occulté le passé, sans réussir à l’oublier. Certains se sont alors mis à témoigner. Par exemple, Hector, survivant juif d’Auschwitz, a travaillé dur pour fonder sa propre entreprise. C’est un camarade de camps retrouvé par hasard qui l’a poussé à raconter son histoire à ses enfants et petits-enfants :

« Le vécu, je l’ai mis à l’intérieur de moi-même et je n’en ai pas parlé pas pendant 40 ans. »

Le profil de l’investissement identitaire

D’autres, au contraire, ont fortement et très tôt investi leur identité de survivant.

Ils sont restés extrêmement proches de leurs camarades de déportation qu’ils considèrent comme des frères et sœurs, et ils ont pris des responsabilités dans les associations d’anciens déportés. Ils ont consacré une grande part de leur vie à la transmission de la mémoire, témoignant régulièrement dans les écoles et autres institutions.

Parfois, ce sont les difficultés de la vie (manque de reconnaissance au travail, solitude, divorce difficile) qui les ont poussés à mettre en avant leur statut d’ancien déporté pour retrouver plus de fraternité et de considération sociale.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

Par exemple, Émilien, rescapé juif et résistant, a mis la déportation au centre de sa vie après son licenciement économique, puis son divorce à la fin des années 1970. Il ne manquait pour rien au monde une cérémonie commémorative et participait chaque année à des « voyages de la mémoire » pour accompagner des jeunes lors de leur visite du camp de Buchenwald (Allemagne) :

« Nous qui avons eu le bonheur de revenir, nous faisons le devoir de mémoire, on parle d’eux (les morts en déportation), on passe le relais aux jeunes. »

Le profil du ressassement

Au seuil de leur vie, des survivants n’avaient toujours pas réussi à sortir des camps, au sens où ils y repensaient constamment et où leurs séquelles psychiques (insomnies, cauchemars, syndrome de stress post-traumatique) étaient toujours présentes.

Par exemple, la vue de cheminées leur rappelait les fours crématoires. Ils ont été plus dans le ressassement et la reviviscence que dans la prise de distance. Helena, rescapée d’Auschwitz, faisait sans cesse référence aux camps et en parlait comme s’il s’agissait d’une expérience récente. Mais son témoignage était décousu : elle mélangeait des souvenirs de différentes époques et répétait en boucle certaines phrases. Quand elle relatait des assassinats arbitraires de déportés par des SS, elle semblait revivre la scène sous ses yeux.

Il s’agit le plus souvent de survivants qui n’étaient pas, ou plus, attendus au retour, en raison d’une famille décimée ou d’un conjoint ayant refait sa vie entre temps. Ils n’ont pas bénéficié d’une convalescence suffisante pour traiter leurs séquelles. La répétition des guerres dans le monde les déprime : l’histoire se répète, leur expérience concentrationnaire n’a servi à rien.

Le profil de la résilience

À l’opposé, des rescapés ont démontré beaucoup de résilience, généralement grâce à leur entourage au retour et à la réalisation de leurs projets : changer de métier, fonder une famille unie, poursuivre un engagement social.

Certains voient leur déportation comme « une parenthèse » entre une vie heureuse avant et après. D’autres qualifient leur expérience concentrationnaire d’« université », car ils ont mûri en un temps record ; la déportation a forgé leur caractère. L’un d’eux témoigne :

« Mon caractère de lutteur, je l’ai peut-être acquis dans la souffrance. Je me suis forgé dans la survie. »

Ils ont connu le pire de la condition humaine, mais aussi le meilleur : des gestes de solidarité inoubliables avec quelques camarades de déportation. Ils sont généralement sortis des camps avec des valeurs raffermies : leur foi et/ou leurs convictions politiques ont été renforcées.

Il leur reste néanmoins quelques réflexes acquis lorsqu’ils avaient faim. Janine, rescapée du camp de Bergen-Belsen, raconte :

« J’ai beaucoup de mal à jeter de la nourriture. Ça, ça me reste, vous voyez. Je ne peux pas m’en empêcher. Je ne peux pas jeter un fruit pourri. Y’a rien à faire, je ne peux pas. »

La diversité de ces parcours montre l’importance de facteurs de résilience tels que le soutien social, la capacité d’adaptation et le fait de trouver un sens à sa vie, et ce, à une époque où il n’y avait pas de soutien psychologique proposé aux victimes de tragédies.