Après neuf ans au pouvoir, quel bilan tirer de la politique étrangère du gouvernement libéral sous le leadership de Justin Trudeau ?

Son élection en 2015 symbolisait une volonté affichée de rompre avec l’héritage conservateur de Stephen Harper (2006-2015).

Le nouveau premier ministre Trudeau ambitionnait alors de repositionner le Canada sur la scène internationale et de renforcer son rôle au sein du système multilatéral.

L’arrivée de Stephen Harper au pouvoir en 2006 avait marqué un tournant. Son gouvernement s’était éloigné de l’internationalisme libéral dominant depuis l’après-guerre, proposant plutôt une approche morale et manichéenne des relations internationales modifiant sensiblement la tradition diplomatique canadienne.

Chercheur doctoral et chargé de cours en relations internationales à l’Université du Québec à Montréal, j’analyse la politique étrangère et de défense du Canada. Bien qu’il soit encore tôt pour évaluer le bilan à long terme de la politique étrangère de Justin Trudeau, l’arrivée de Trump au pouvoir, la détérioration de l’environnement international et le risque de repli de certains alliés pourraient accentuer l’intérêt pour les enjeux internationaux lors des prochaines élections canadiennes, probables au printemps.

Des succès sur le plan commercial

Le mandat de Justin Trudeau a été jalonné de réussites, notamment en matière de politique commerciale. Sous son leadership, le Canada a signé six accords de libre-échange majeurs, dont l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union européenne et le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Ces ententes ont considérablement élargi les débouchés commerciaux du Canada en Europe avec une augmentation de 46,4 % des exportations entre 2016 et 2021, et en Asie-Pacifique avec une hausse de 38 % du commerce entre 2019 et 2023.

La renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), devenu l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM), constitue également un succès commercial et politique, malgré les tensions commerciales.

Ces accords, uniques parmi les membres du G7, ont renforcé l’économie canadienne tout en soutenant une stratégie de « friend-shoring » visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement face aux risques géopolitiques.

Plus de continuité que de rupture

La politique étrangère de Trudeau a été marquée par des limites notables, dont une perte d’influence progressive et un engagement international en déclin. Malgré une rhétorique internationaliste ambitieuse, les résultats concrets sont restés modestes. Bien qu’il ait cherché à se démarquer des orientations de l’ère Harper, de nombreuses continuités ont persisté, remettant en question l’ampleur réelle de la rupture promise en 2015.

Lors de sa première campagne en tant que chef du Parti libéral, Justin Trudeau s’était engagé à « rétablir le leadership du Canada sur la scène mondiale », traduisant la volonté des libéraux de contrer le « désengagement » perçu des institutions multilatérales sous le gouvernement conservateur, notamment après l’échec du Canada à obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies en 2010.

Parmi les mesures phares figuraient l’accueil d’un plus grand nombre de réfugiés syriens et le réinvestissement dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies. En janvier 2017, en réponse au décret présidentiel américain restreignant l’immigration musulmane, Trudeau avait affirmé que le Canada continuerait d’accueillir tous les réfugiés, peu importe leur religion.

Maintien de la paix et aide internationale : un bilan mitigé

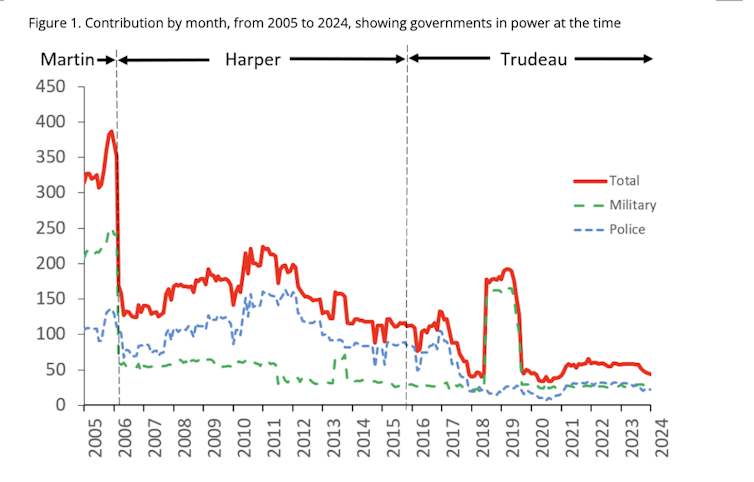

Pourtant, malgré ces promesses, les résultats sont décevants. Le personnel canadien déployé dans des missions de maintien de la paix est passé de 116 en 2015 à seulement 31 en 2024. Cela marque une continuité avec la tendance déclinante de la période Harper.

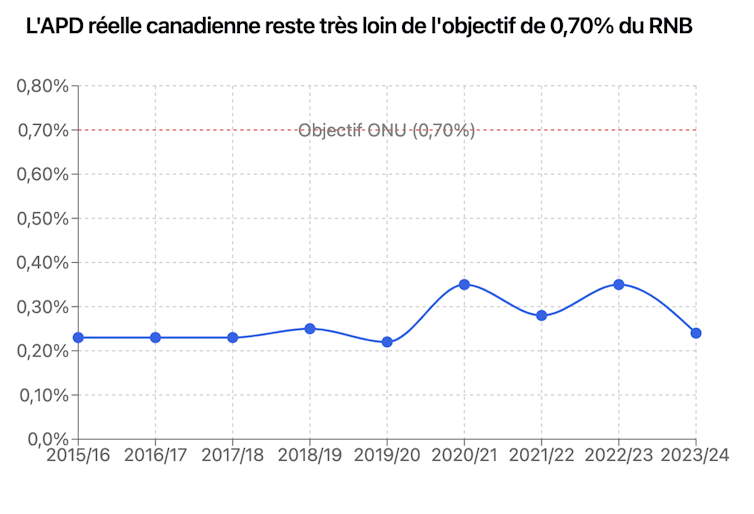

L’Aide publique au développement (APD) est restée faible entre 2015 et 2024, oscillant autour de 0,27 % du PIB, avec un pic temporaire à 0,39 % en 2022-2023 en raison de l’aide exceptionnelle à l’Ukraine. Ces chiffres sont bien en deçà de l’objectif de 0,7 % fixé par l’ONU. Entre 2015 et 2021, le Canada s’est classé entre 18e et 15e sur 32 parmi les membres du Comité d’aide au Développement, malgré son statut de 7e économie mondiale.

Perte d’influence progressive et exacerbation des tensions bilatérales

La vision internationaliste de Trudeau, articulée par son ministre des Affaires étrangères de 2015 à 2017, Stéphane Dion, reposait sur le principe que le Canada devait être un « bâtisseur de paix juste et déterminé ». Le gouvernement de Trudeau a aussi cherché à renouer le dialogue avec des régimes autoritaires comme Moscou et Téhéran.

Cependant, cette ambition s’est heurtée à des obstacles majeurs, révélant une attention déclinante aux affaires internationales au profit de priorités axées sur les politiques sociales.

Les relations bilatérales du Canada avec la Chine, l’Inde et l’Arabie saoudite ont été marquées par des tensions croissantes.

En 2024, des accusations d’ingérence politique en provenance de Beijing et de New Delhi ont exacerbé ces tensions. Celles-ci soulignent les défis de la gestion des affaires internationales, mais aussi l’incapacité et la faible volonté d’empêcher l’ingérence étrangère dans un contexte marqué par une partisanerie politique accrue.

Engagement notable, mais limité envers l’Ukraine

Malgré ces difficultés, le Canada s’est positionné comme un acteur majeur dans la réponse internationale à l’agression russe en Ukraine, poursuivant une posture définie sous le gouvernement Harper. Trudeau a réaffirmé son engagement à soutenir Kiev contre la « violation flagrante des normes internationales », promettant une aide militaire « autant longtemps que nécessaire ».

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

En matière d’aide à l’Ukraine, le Canada occupe une bonne position parmi les donateurs. Il se classe troisième pour l’aide financière, sixième pour l’aide humanitaire et sixième pour l’aide militaire en termes absolus. Cependant, ces contributions relativisées au pourcentage du PIB placent le Canada au 21e rang sur 38. Concernant le pourcentage de son stock d’aide militaire lourde disponible, il se situe au 15e rang sur 19, ce qui souligne encore une fois l’écart entre la volonté affichée et les résultats.

Des élections dans un contexte difficile

Avec le départ de Justin Trudeau, des élections fédérales sont attendues au printemps 2025. Ce scrutin pourrait se dérouler dans un contexte international et bilatéral particulièrement tendu.

Aux États-Unis, l’entrée en fonction de Donald Trump, prévue le 20 janvier 2025, devrait s’accompagner de l’imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les exportations canadiennes.

Les relations bilatérales entre Ottawa et Washington, exacerbées par les mesures protectionnistes et les tensions diplomatiques initiées par Trump, pourraient devenir un enjeu central de la prochaine campagne.

Trump s’invitera probablement dans ces élections canadiennes. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, y est plus populaire auprès de l’entourage de Trump que ne l’est Trudeau, avec lequel les relations sont compliquées depuis des années.

Poilievre, crédité d’une avance confortable dans les sondages, a peu abordé les enjeux internationaux. Ses rares interventions dans ce domaine se concentrent sur la promotion des exportations énergétiques canadiennes, reflétant une vision principalement commerciale de la politique étrangère.

Cette élection se déroule dans un contexte international marqué par des transformations structurelles. La montée en puissance des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) témoigne d’un rééquilibrage des centres de pouvoir vers l’Asie-Pacifique, signe d’une perte d’influence des pays occidentaux.

Parallèlement, les actions de régimes autocratiques, telles que l’agression russe en Ukraine et les tensions croissantes autour de Taïwan, illustrent la contestation croissante du statu quo mondial. Ces défis globaux n’épargnent pas le Canada, qui devra adapter ses stratégies pour préserver son influence dans cet ordre en mutation.

Pour y parvenir, Ottawa devra non seulement mobiliser des ressources financières substantielles, mais également démontrer une volonté politique affirmée et durable d’assumer un rôle influent sur la scène internationale. Le Canada doit pouvoir trouver sa voie, indépendante face aux risques de repli par certains alliés.