Depuis la réélection de Donald Trump, ses propositions par médias sociaux interposés sur une éventuelle annexion du canal de Panama, du Groenland et du Canada font beaucoup jaser – et la question est revenue sur le devant de la scène suite à l’annonce de la démission du premier ministre Justin Trudeau.

Il paraît étrange qu’un anti-interventionniste de sa trempe reprenne les vieux refrains de l’impérialisme américain des siècles derniers et nous serve du réchauffé expansionniste sauce Theodore Roosevelt, William McKinley et James Polk.

Pour les Canadiens férus d’histoire, ce genre de propos nous ramène au temps de la « question de l’Oregon » durant la première moitié du XIXe siècle. Divers présidents américains, dont James Polk (1845-1849), prétendaient alors que la frontière nord de cet État devait remonter sans interruption jusqu’à l’Alaska en incluant une large part de l’actuelle province de la Colombie-Britannique.

Read more: « Gouverneur Justin Trudeau » : les déclarations de Trump sous la loupe de la psychanalyse

Des réactions tempérées

Il n’est guère étonnant que les dirigeants du Panama, du Groenland et du Canada aient admonesté le président désigné – de façon plutôt modérée, du côté canadien.

Justin Trudeau, face aux moqueries de Donald Trump le traitant de « gouverneur du 51ᵉ État », a répondu en mettant en ligne une vidéo datant de 2010 qui explique le Canada aux Américains sur un ton un peu condescendant.

Devant la menace de se voir imposer des tarifs douaniers ruineux, autrement plus sérieuse que les fanfaronnades annexionnistes, Justin Trudeau et deux ministres se sont invités à la villa de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride.

Si certains Canadiens ont une opinion favorable des États-Unis, rares sont ceux qui souhaitent que leur pays joigne l’Union américaine et devienne un 51e État.

Mais à supposer que ce soit le cas, quelles seraient les conséquences électorales pour les États-Unis ?

Les démocrates en profiteraient

Or, la réponse ne plairait guère à Donald Trump ni au parti républicain. Car une éventuelle annexion pourrait entraîner la marginalisation définitive de ce parti aux élections nationales.

En effet, la création d’un 51e « État du Canada » modifierait profondément la carte électorale en faveur du parti démocrate et placerait les républicains en situation de défaite quasi permanente.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

Pour comprendre, il faut seulement considérer la place que pourrait occuper cet éventuel 51e État dans les institutions américaines.

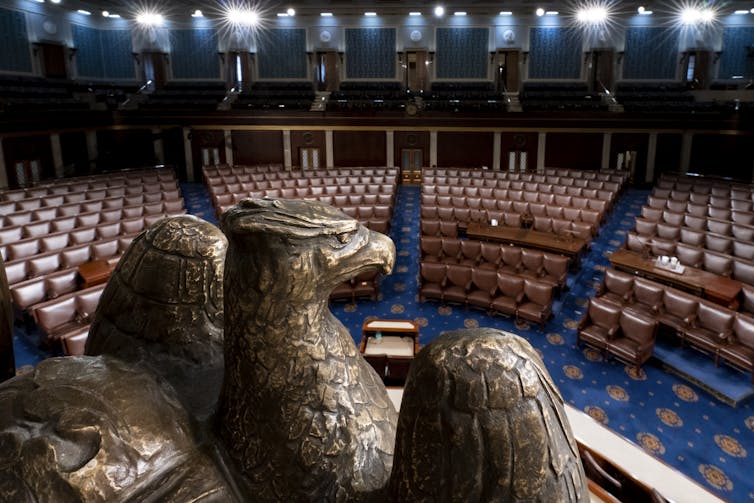

L’intégration du Canada serait particulièrement délicate à la Chambre des représentants. Les sièges y sont attribués sur la base du recensement américain, soit un siège pour 761 169 habitants en 2020.

Avec ses 41 millions d’habitants, le Canada s’y verrait attribuer environ 54 sièges, soit deux de plus que la Californie. Si l’on y ajoute les deux sénateurs canadiens, le Canada deviendrait une véritable locomotive politique au Congrès. Rien de bon en perspective pour les républicains.

Bien entendu, ce calcul suppose que les Canadiens se contenteraient de seulement 54 députés et deux sénateurs au lieu de leurs 338 députés et 105 sénateurs actuels. Il suppose également que les Américains accepteraient que leur Chambre ne soit plus limitée à 435 représentants, et qu’ils cesseraient leurs batailles quasi constantes pour le redécoupage de la carte électorale. Mais peu importe.

La plupart des Canadiens voteraient démocrate

Voyons maintenant l’impact sur les élections américaines. Comme il y a peu de chance que la culture politique canadienne déteigne sur celle des Américains, les Canadiens se soumettraient alors au bipartisme à l’américaine.

Or, l’électorat canadien penche largement vers la gauche du spectre politique. Certes, les conservateurs canadiens voteraient alors républicain, mais les partisans libéraux, néo-démocrates, verts et du Bloc québécois préféreraient très largement le parti démocrate.

C’est ici que le « 51e État » devient un gros problème pour Donald Trump. Depuis la fusion des partis de droite canadiens en 2003, le Parti conservateur du Canada récolte en moyenne 35 % du vote populaire, contre 63 % des voix au centre et à gauche.

Dans un contexte américain, la représentation canadienne à la Chambre des représentants se répartirait alors entre 36 sièges démocrates et 18 pour les républicains.

Rétrospectivement depuis 2000, un tel écart aurait transformé toutes les majorités républicaines, sauf celle de 2010, en majorités démocrates. Face à des Canadiens largement de centre gauche, il serait difficile pour les républicains d’obtenir une majorité à la Chambre des représentants.

Pour les mêmes raisons, le Canada enverrait sans doute deux sénateurs démocrates au Sénat. Rien qui modifierait profondément le portrait, sauf que les majorités s’y jouent souvent sur une seule voix. Le gain ne serait donc pas négligeable, surtout que le vote sénatorial est essentiel pour la confirmation des candidats à la Cour Suprême et au cabinet.

La canadianisation du Collège électoral

Et que dire dans cette grande question : comment l’État du Canada modifierait-il le Collège électoral ?

Aux États-Unis, le président n’est pas élu par le suffrage universel direct, mais par le vote indirect de Collège électoral. Dans ce Collège, chaque État dispose d’un nombre de voix correspondant au total de ses représentants à la Chambre plus ses deux sénateurs.

Or, dans presque tous les États, le vainqueur du vote populaire dans chaque État rafle la totalité du vote de cet État au Collège électoral. Où donc iraient les 56 voix canadiennes ?

Encore là, les tendances centristes et de gauche de l’électorat canadien favoriseraient largement un candidat démocrate à la présidence à chaque fois. Ainsi, les deux victoires présidentielles républicaines de 2000 et 2004 auraient basculé dans le camp démocrate. Quant aux victoires de Donald Trump en 2016 et 2024, elles auraient été trop minces pour être certaines : la présence du Canada redéfinirait les mathématiques électorales à un point tel que les nouvelles marges d’erreur ne permettent pas de conclure.

Il est donc peut-être temps pour Donald Trump de reconnaître que le Canada est un pays différent, avec sa propre histoire et sa propre culture politique, et qui ne peut se joindre à l’Union américaine sans forcer le changement.

Il est à souhaiter que Donald Trump admette que ses railleries boiteuses sur le Canada minimisent la gravité d’une possible guerre commerciale parfaitement inutile et qui coûteraient des centaines de milliards de dollars et des dizaines de milliers d’emplois des deux côtés de la frontière.

Espérons aussi qu’il verra que les provocations blessantes envers les vieux alliés stratégiques sur lesquels s’appuie la puissance américaine ne lui apportent rien.

Mais si la logique ne lui suffit pas, espérons tout de même qu’il saura écouter ses propres instincts électoraux.